社会医療法人 入間川病院 <泌尿器科のご紹介> |

地域の人たち、一人ひとりの健康を守る、今、心の医療を・・・ |

![]()

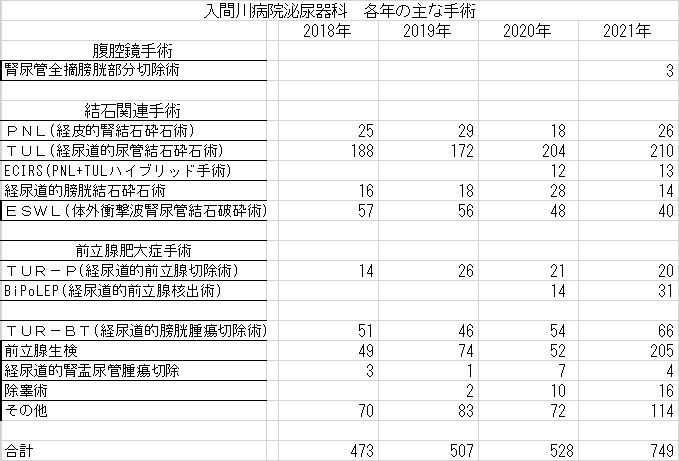

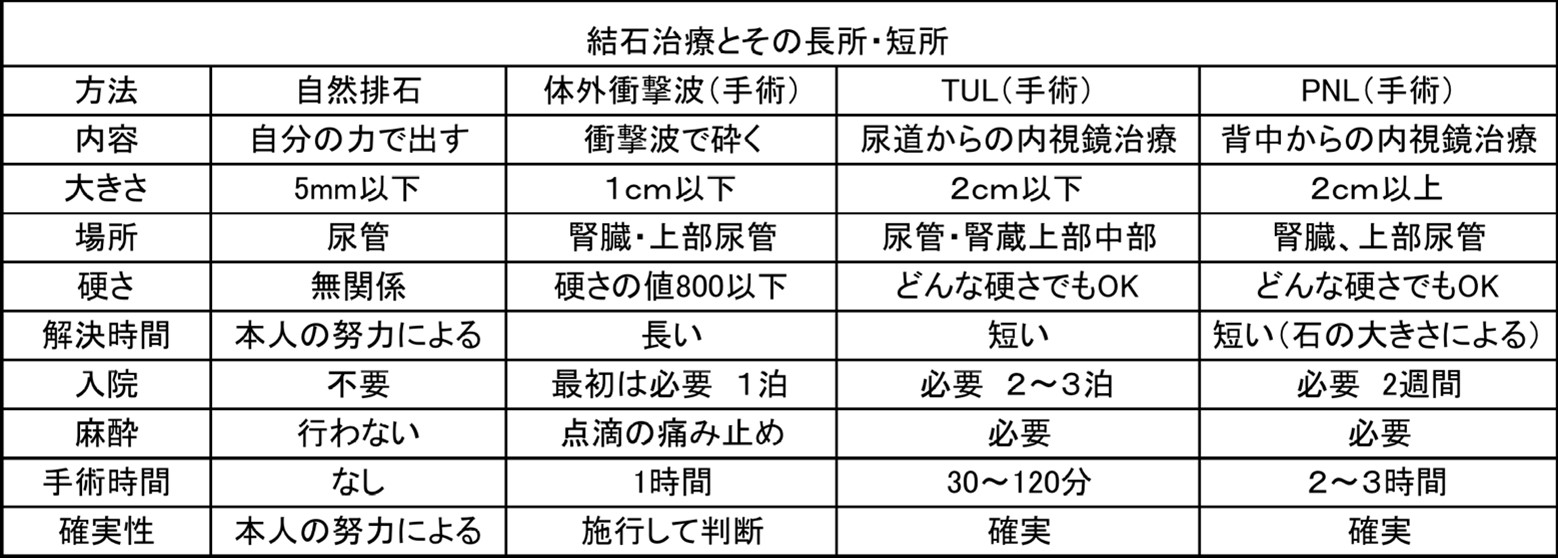

女性医師による外来が始まりました毎週木曜日、午前午後と女性医師による外来が始まりました。男性医師に相談しづらいとお考えの方は是非御利用下さい。 当院の得意とする治療や疾患について◎尿路結石当院の泌尿器科は積極的に尿路結石治療に取り組んでいます。 当院には体外衝撃波装置をはじめとして、最新の結石治療用の内視鏡や砕石装置がそろっております。あらゆる結石に対して最適な治療ができる体制が整っております。症例数も別表のように、200症例を超える実績を誇っております。当院常勤医師も日々より良い結石治療を目指して研磨しております。尿路結石治療のご相談は是非当院泌尿器科へ 尿路結石の自覚症状は「疝痛発作」と呼ばれる激痛が特徴的です。冷汗、吐き気を伴うこともありますから、胃腸の病気と勘違いすることもあります。あるいは、まったく自覚症状がない方や、鈍い痛みのこともあります。 実は結石があるだけでは痛みはおきません。結石が尿管を刺激して、尿管が痙攣をおこすとその痙攣を痛みとして感じます。さらに尿管を覆っている腹膜まで痙攣をおこすと、吐き気、嘔吐を起こします。特に体が脱水になると上記の症状がおきやすくなります。 痛みは腎臓のある背部から脇腹、下腹郡へと拡がりますが、しばらくして治まることもあります。また、男性では精巣、女性では外陰部にも痛みを感ずることがあります。さらに、尿路の粘膜が結石によって傷ついた場合には血尿が出たり、膀胱のそばにある場合には頻尿や残尿感がでてきます。 また、結石により尿流の通過障害があると、細菌が繁殖して腎盂腎炎となり、高熱になります。さらに悪化すると「敗血症」という怖い病気を誘発しますから速やかに病院を受診して下さい。 <結石の原因と予防について>遺伝要因が大きいシスチン結石や、痛風持ちの方のような高尿酸血症からなりやすい尿酸結石では、結石溶解療法という内服薬や生活指導で結石をよぼうすることができます。しかし、結石の80%以上を占めるカルシウム結石は、いろいろな改善をしなければ予防できません。しかし、「食生活」「代謝」「生活習慣」が関係していることは確かで、最大の誘因は食生活です。また、結石を作る成分があるように、それを抑制する成分も食物の中にあります。マグネシウム、ク工ン酸などがそれで「結晶化抑制物質」と呼びます。バランスの良い食生活が重要なのは、抑制物質をとる意味でもあるのです。 また、結石になりやすい年齢があります。20~30年前には20歳代であったピークは最近では40歳代、50歳代と高齢化してきました。多くの病気がそうであるように、尿路結石の予防もまた、規則正しい食事と適度の運動、そして上手なストレス発散法にあるようです。 <結石の検査・治療について>結石の検査には「尿検査」「超音波検査」「CT検査」「レントゲン検査」があります。また、造影剤によって 結石の大きさや場所を調べる「排泄性尿路造影」と呼ばれる検査もあります。 尿路結石は小さいものほど自然排石しやすくなります。1ヶ月での排石率は、5mm以下だと80%、それ以上の大きさだと50%〜10%程度です。しかし、感染を伴っていたり、尿管が狭くて自然排石できない方、痛みが強い方はすぐに治療介入が必要となります。 以下に結石の治療法とその適応を紹介します。実際には検査を元に本人と相談して決めます

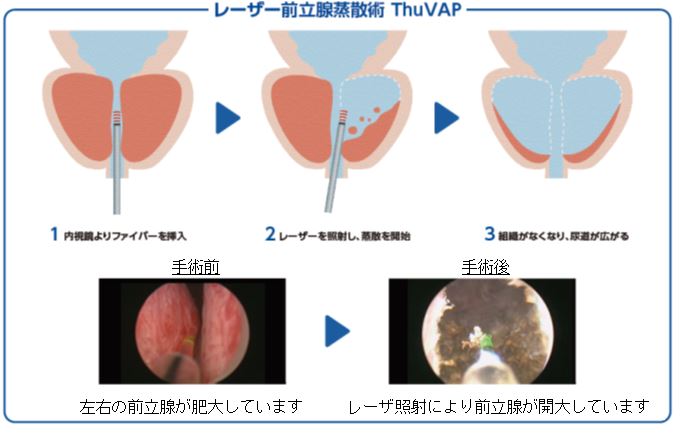

◎前立腺肥大症前立腺肥大症は、良性の肥大でありガンではありません。前立腺は通常20代まで胡桃くらいの大きさまで成長し、中年期にさしかかると再び成長(肥大)することがあります。この理由は明らかになっていませんが男性の約80%が80歳までに前立腺肥大症を発症すると言われています。 前立腺肥大症レーザ装置導入のご案内当院では最新の前立腺肥大症の治療レーザThuliumレーザ(ツリウムレーザー)を導入いたしましたこのレーザ治療は前立腺に対し従来から行われている一般的な手術療法・経尿道的前立腺切除術(TUR-P)やレーザ治療に比べ、身体への負担が少ないだけでなく治療時間の短縮、出血の少なさなどヨーロッパ泌尿器科ガイドラインにて認められている治療方法です。 ツリウムレーザの特徴・術後の痛みが少ない ・血尿が少ない ・従来の前立腺手術より副作用や合併症が少ない ・大きな前立腺でも手術可能 ・高齢の患者さんでも手術可能 ・短期間で尿道カテーテルの抜去可能 ・術後速やかに尿の勢いが回復します ・リスクの高い患者さんも治療可能 ・ヨーロッパ泌尿器科ガイドラインで治療効率が高いことが報告されている

患者様の合併症や症例によっては、ツリウムレーザー手術の適応でないこともあります。 詳しくは当院泌尿器科 担当医師までお問合せ下さい。

|

|

|

|